新闻动态

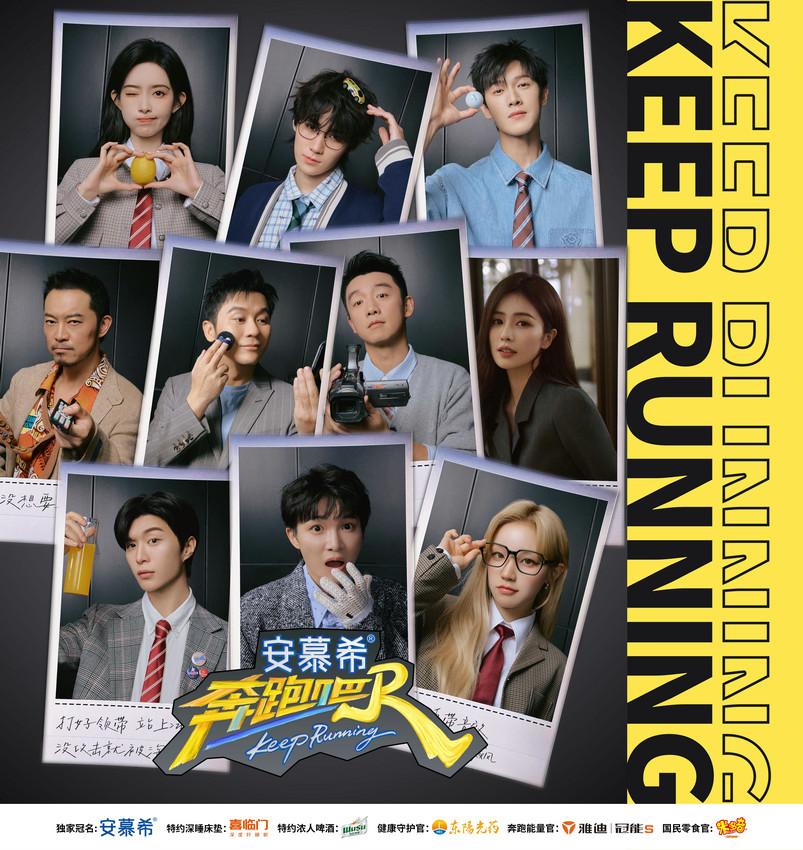

在“奔跑”中回望,在热爱中出发 《奔跑吧13》迎来收官

当代主流文化语境下,综艺节目的生命力,取决于其是否持续拥有情绪链接与社会感知的双重能力。《奔跑吧》第十三季的收官之夜,节目组打破制作惯性,将导演权力交由成员之一范丞丞临时接棒——从导演视角组织竞赛任务、调度团队情绪,既是一次对综艺幕后逻辑的公开演练,也是一场对团队合作、策略判断与表达能力的集中考验。这不止意味着一个季度节目的结束,更标志着一个长线IP在情绪价值体系与议题融合能力上的再进化。从一次次奔跑,到一次次回望,这档创办至今已逾十一年的国民综艺,仍在不断打磨自身的情绪曲线与时代共识,成为观众情感记忆中不可替代的文化事件。

一、破圈之外,是话题与价值的穿透

在当下内容过载的舆论场中,一档综艺要想真正“破圈”,不仅依赖平台机制,更取决于其话题的穿透力与价值的共鸣力。《奔跑吧》第十三季能在社交平台持续爆发,其根本原因是节目对公共情绪与青年共识的敏锐把握。

如节目第七期“上善若水”主题,以极简哲思回应当代青年对克制、包容与韧性的精神追求,迅速引发中学生群体广泛共鸣,更是押中上海中考作文题。第八期“消失的她”主题,则通过“她”字笔画的找寻,唤起观众对性别书写与语言平权的集体反思。这种由传统文化切口切入社会议题的设计,使内容在抖音、小红书等平台形成滚雪球式的裂变效应,促使观众从“观赏者”转为“话题共建者”。

而节目第三期的“勾践剑”爆梗,则将节目议题从趣味性推向全网现象级传播:支付宝、滴滴、京东等千余品牌自发加入“勾践剑宇宙”,全民整活、品牌共创,展现出综艺文化符号在社交语境中的高度再生能力。它不仅是一次“笑点”传播,更是一场关于语义共识与文化参与的情绪动员。